Relendo Jean Starobinski esses dias, seu maravilhoso livro “1789, os emblemas da razão”, por conta das aulas sobre o Iluminismo e a atmosfera que envolve o processo da revolução francesa, retornei também ao Hubert Robert, a quem fui apresentada a primeira vez num dos pequenos museus de Avignon, no sul da França. Robert voltou a ser exposto nesses dias de 2016 (entre março e maio) nas galerias do Louvre. Galerias que ele, visionariamente, se empenhou em recuperar, morando ali mesmo, para fazer emergir um dos museus mais visitados hoje no mundo, talvez o mais visitado.

http://www.louvre.fr/expositions/hubert-robert-1733-1808un-peintre-visionnaire

Fiquei pensando na vigência desses emblemas nos dias de hoje: seria coincidência expor Robert, “o ruinoso” ou “o artista das ruínas”, neste momento onde o mundo parecer ter, também ou novamente, uma atmosfera de decadência, com tudo que tem direito dentro? déficit, juros altos, corrupção e corrupção de costumes, desvalorização de conquistas cidadãs, desmantelamento de instituições, evocação de discriminações, crise das migrações, guerras que alimentam regimes fascistas, fascismo redivivo…

No passado a própria natureza, o grande inverno de 1788, segundo Starobinski, veio forte, contribuindo para a “piora das coisas que já estavam ruins”. Inevitável que ao ser discutido no Brasil de hoje abram-se as portas da imaginação e as “realidades” se misturem. Começando, aqui, com esse calor insuportável, que deixa a todos mais nervosos! Diriam alguns.

Teria sido Hubert Robert, ele próprio, uma ironia, ao imaginar as ruinas, ao “retrata-las” e ao exercer a profissão de conservador curador afamado do vigoroso Museu? Sua arte é sintomática do iluminismo, que se voltava ao passado, aos clássicos, narrados como formas expressivas do presente; um mundo que olhava pra trás, para melhor usufruir do progresso que se sucederia. Mas os “cidadãos em vias de”, haviam aprendido a calcular. Repito aqui algumas das análises de Starobinski e até as simplifico.

Curiosamente, ao entrar no site do Museu do Louvre, que expõe Robert até o final de maio deste complexo ano de 2016 (gostaria de vê-la!), e ler os folders da exposição que me lembraram a visita à outros Museus de Paris, como ao singelo Jacquemart-André, me deu uma curiosidade de ver também algo do Fragonard (Jean-Honoré), amigo de Robert, desde quando viveram como aprendizes em Roma, e parei na pintura intitulada Le Verrou, vejam:

Traduzindo Le Verrou para o português: o ferrolho, o trinco.

E fiz rapidamente uma ligação com a polêmica da semana passada, que denota o retrocesso que se abate sobre o cada vez mais necessário empoderamento da mulher no Brasil atual, trazido por uma revista bastante consumida por aqui, que é vendida para as famílias nos supermercados, onde se enaltecia uma personagem contemporânea “bela, recatada e do lar…”, a mulher ideal para aquela parte da população brasileira, conservadora, e, aos nossos olhos, decadente, que quer apagar todas as conquistas das últimas décadas, e que, com isso, somente se lança vigorosamente no abismo, no abismo da História.

Virou mesmo uma campanha nas redes sociais. Veja o que diz o blog Donna:

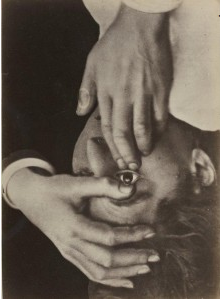

O evento foi extremamente infeliz – mas provocou um bom debate -, entre tantos outros que temos passado nos últimos dias, que nos deixam indignados. Impulsionado pela tal da revista semanal que, tradicionalmente, combate o partido da Presidenta Dilma, que sofre um golpe maquiado de impeachment. Mas por que cargas d’água a bela pintura do hedonista Fragonard me fez recordar a polêmica? É uma pintura também polêmica: traz um amor, mais paixão, onde num gesto terno, eivado de desejo, o homem segura a mulher pela cintura, quando ela se levanta do leito e sutilmente mexe no ferrolho, sugerindo não permitir deixar a mulher ir embora. Ela parece corresponder, apesar de afastar o rosto do outro com a mão, tendo o braço quedado sobre seus ombros e a cabeça inclinada para traz, ao evitar um beijo. Sua outra mão vai estendida em direção ao ferrolho, pretendendo abri-lo.

Mas neste presente de tantas suscetibilidades a interpretação poderia ser outra.

Prefiro afirmar o ensaio da decadência, tendo ainda me vindo brevemente a ideia que Amar é… (Love is… como na campanha da Nova Zelândia dos anos 80, que grassou o mundo): deixar o outro livre, para ir onde quiser!

Como já diziam os Novos Baianos, nos férteis idos de 1976. Caetano Veloso, Gil, Gal e Betânia, cantando O Seu Amor, ame-o e deixe-o:

https://www.youtube.com/watch?v=THGO65szumI

Referências:

STAROBINSKI, Jean. Os emblemas da razão. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.